Fossile Zähne enthüllen die Reaktionen von Säugetieren auf den Klimawandel in Südostasien

Mithilfe der Isotopenanalyse fossiler Zähne lässt sich aufdecken, wie die Flexibilität der Ernährung in den letzten 150.000 Jahren über das Überleben oder das Aussterben von Arten entschied.

Pressemeldung des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie, Jena

Das Wissen, wie Arten Umweltveränderungen überleben, ist für die Evolutions- und Konservierungsforschung von zentraler Bedeutung. Südostasien, eine der Regionen mit der höchsten Biodiversität weltweit, hat in den letzten 150.000 Jahren wiederholt zwischen Wald- und Graslandschaften gewechselt. Bislang war jedoch wenig darüber bekannt, wie sich Säugetiere in der Vergangenheit in diesen tropischen Landschaften an diese dramatischen Veränderungen angepasst haben - oder daran gescheitert sind.

Eine neue, vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie geleitete Studie, die in Science Advances veröffentlicht wurde, deckt auf, wie Flexibilität den Unterschied zwischen Überleben und Aussterben machte. Mithilfe der Analyse fossiler Zähne aus Vietnam und Laos rekonstruierte ein internationales Team die Ernährung und Gewohnheiten ausgestorbener, ausgerotteter und noch lebender Arten. Die Ergebnisse zeigen, dass Tiere mit abwechslungsreicher Ernährung und Gewohnheiten wahrscheinlicher überlebten, während enge Spezialisten weitgehend verschwanden.

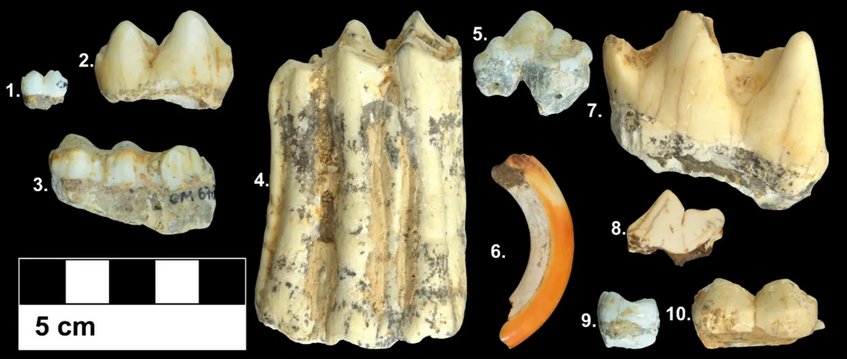

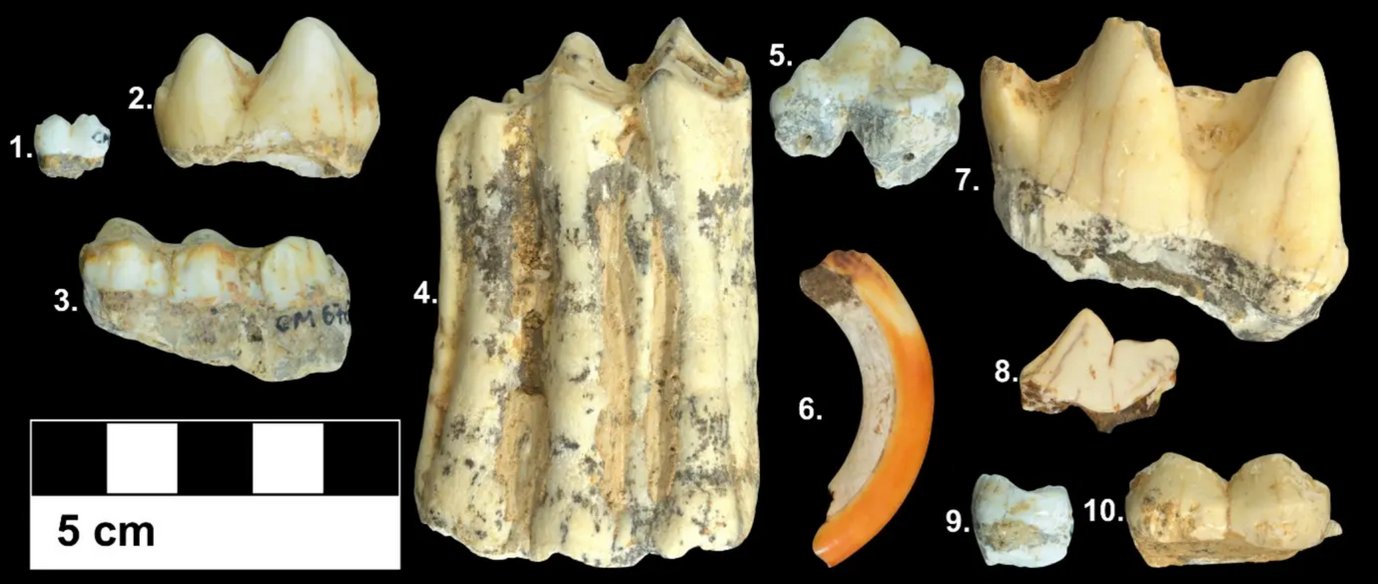

Das Team, zu dem auch Forschende des Max-Planck-Instituts für Chemie gehörten, untersuchte 141 fossile Zähne mit einem Alter von 150.000 bis 13.000 Jahren und kombinierte diese Daten mit bestehenden Aufzeichnungen. Mithilfe einer stabilen Isotopenanalyse von Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Zink untersuchten sie die Ernährungsreaktionen auf Umweltveränderungen.

„Durch die Analyse chemischer Spuren im Zahnschmelz können wir die Ernährung und die Umwelt der Vergangenheit mit erstaunlicher Detailgenauigkeit rekonstruieren”, sagt der Hauptautor Dr. Nicolas Bourgon. „Der Vergleich von Arten über verschiedene Zeiträume hinweg zeigt, warum einige überlebt haben, während andere verschwunden sind.”

Tiere wie Sambarhirsche, Makaken und Wildschweine erwiesen sich als anpassungsfähig, was sich in breiten Isotopenspannen widerspiegelt. Im Gegensatz dazu zeigten Spezialisten wie Orang-Utans, Tapire und Nashörner engere Profile, die an bestimmte Lebensräume gebunden waren. Als sich die Umwelt veränderte, überlebten die Generalisten, während die Spezialisten verwundbar blieben.

Orang-Utans, die heute nur noch auf Borneo und Sumatra vorkommen, waren einst in ganz Südostasien verbreitet. Die Isotopenresultate deuten darauf hin, dass sie sich auch während Umweltveränderungen stets von Früchten aus Wäldern mit geschlossenem Blätterdach ernährten.

„Auch wenn moderne Orang-Utans in schwierigen Zeiten auf alternative Nahrungsquellen zurückgreifen können, hängt ihr Überleben dennoch von intakten Wäldern ab“, sagt Dr. Nguyen Thi Mai Huong, Mitautorin aus der Abteilung Anthropologie und Paläoumwelt des Vietnamesischen Instituts für Archäologie. „Es sieht so aus, als wäre dies seit Zehntausenden von Jahren der Fall.“

Angesichts der Entwaldung Südostasiens - der schnellsten tropischen Entwaldung weltweit - sind die Lehren aus der Vergangenheit dringend erforderlich. „Wenn wir verstehen, wie Arten mit den Belastungen der Vergangenheit umgegangen sind, können wir deren heutige Resilienz besser einschätzen”, sagt der leitende Autor Prof. Patrick Roberts vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, nicht nur die Arten, sondern auch die ökologischen Bedingungen, die ihnen Lebensraum bieten, zu schützen.

„Hier geht es um mehr als nur um Tiere in der Vergangenheit”, fügt Bourgon hinzu. „Es geht darum, aus der Vergangenheit zu lernen, um die Zukunft zu schützen.”