The Birth of the Kaiser Wilhelm Society

Station 1

The Kaiser Wilhelm Society was the predecessor of the Max Planck Society. It was founded in 1911 – at a time noted for numerous scientific and technological innovations during which research had to contend constantly with new demands. The Society was established by the state and industry in order to give outstanding scientists an opportunity to carry out cutting-edge research within their own institute and without any teaching responsibilities. It was modelled on institutes such as the Pasteur Institute in Paris and the German Physical-Technical Reich Institute in Berlin.

Kaiser Wilhelm II announced his plans to create the society on 10 October 1910: “To ensure long-term support of the undertaking, it is my wish to set up a society under my protectorate and in my name dedicated to establishing and maintaining research institutes.”

The constituent meeting took place in Berlin in January 2011, with 83 voting members from industry and science. Funding was secured largely through donations and contributions from a number of private individuals and industry giants who could, in turn, consider themselves members of the Kaiser Wilhelm Society. The state of Prussia provided the premises; the Kaiser lent his name.

The Founding of the Kaiser Wilhelm Institute for Chemistry

Exhibit 1a: Model of the KWI, KWI medal

The Kaiser Wilhelm Institutes for Chemistry and for Physical Chemistry and Electrochemistry opened only one and half years after the founding of the Kaiser Wilhelm Society. Kaiser Wilhelm II inaugurated the Institutes on October 23, 1912, together with KWS President Adolf von Harnack and the two directors Ernst Beckmann and Fritz Haber.

Like its neighbor, the Institute for Chemistry was designed by the court architect Ernst von Ihne in the style of the Dahlem villas and completed in a record time of only eleven months. The laboratories were as modern as they were functional: “White tiled surfaces [...] and abundant use of glass on all sides provide sufficient illumination during the day. In the evening, electric light bulbs offer illumination [...]. […]. A clean, shiny floor surface directly promotes cleanliness.”

The Institute for Chemistry consisted of three independent departments: The Department of Inorganic and Physical Chemistry was headed by the Institute's Director, Ernst Otto Beckmann. The chemist Otto Hahn led a small department devoted to the fledgling field of radioactivity; with him came Lise Meitner, a physicist with whom he had collaborated for several years. Richard Willstätter was recruited for “organic chemistry.”

(partially from Elke Maier, Max Planck Research 2012)

The First Nobel Prize

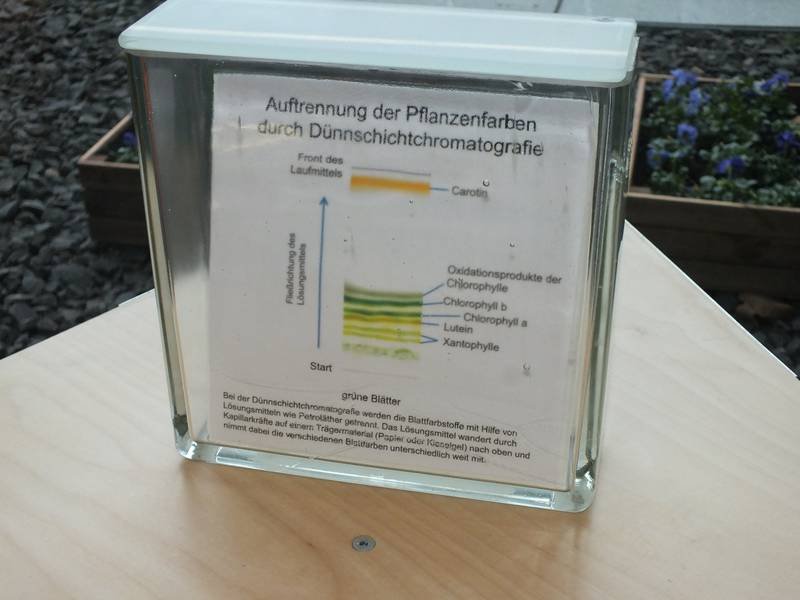

Exhibit 1b: Flower bed and chromatography

Richard Willstätter was one of the founders of modern biochemistry and headed the Department of Organic Chemistry. He obtained his doctorate in Munich on the structure of cocaine and conducted research on photosynthesis and the structure of flower and fruit pigments at the ETH Zurich. He continued this work in Dahlem, creating an extensive Institute garden, including plantings of “large-flowered asters, red sage, red-leaved turnips, deep purple pansies [...].” All this splendor was transformed into large stone vessels to extract the pigments it contained. This required large quantities of alcohol, which soon exceeded the budget due to high alcohol taxes. Willstätter had to switch to cheaper acetone. But the investment paid off: Willstätter was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1915 for his research on plant pigments, especially chlorophyll.

However, the work for which he received this high distinction was not yet complete. World War I was raging and dictating research at the Institute. Willstätter took on the task of developing breathing filters for gas masks. These were designed to protect troops in gas warfare against chlorine, phosgene, and “all known and possible poisons and irritants.” Within a year, some thirty million of the new three-layer filters were in use. In 1916, Willstätter left the Kaiser Wilhelm Institute for Chemistry to take the chair of his teacher Adolf von Baeyer at the University of Munich.